Signe

L’écriture n’a cessé de se transformer entre l’Antiquité et la fin du Moyen Âge. L’Antiquité tardive constitue peut-être un moment d’expérimentation, ou pour le moins de diversification des formes après une tradition épigraphique antique, prise souvent comme une pratique plus homogène.

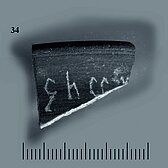

Au cours du temps, les lettres, le plus souvent des majuscules, changent dans leur forme, dans leur module, dans leur composition, selon des processus d’évolution fort divers en fonction des supports, des lieux ou des langues. Faite de traits droits et de courbes et mise en œuvre par des outils et des gestes divers, l’écriture constitue un répertoire plastique à disposition de la créativité des scripteurs. Si la recherche de la lisibilité du texte est une évidence dans la plupart des inscriptions, écrire signifie également manipuler les signes pour produire un objet graphique doté de propriétés visuelles variables et d’une dimension esthétique intrinsèque.

L’écriture se dote alors d’ornements végétaux ou géométriques, adopte des formes complexes, multiplie les traits constituant le squelette de la lettre. La composition graphique ajoute parfois aux signes alphabétiques les réglures de la préparation de la page, les marques de la ponctuation du texte, de l’abréviation des mots, du rythme de la poésie.

Dans cet entremêlement des signes, l’inscription acquiert le statut d’œuvre visuelle, destinée à être vue, parfois contemplée et admirée, autant qu’à être lue in extenso. Affichée au mur des édifices, exposée dans des lieux publics, plus discrètement parfois insérée sur ou dans un objet, l’inscription devient elle-même un signe ou un signal : elle marque, désigne, distingue, transforme le lieu du texte.

C’est ce matériel plastique, ces signes, que les artistes ont à leur tour manipulé dans leur création pour révéler toute la densité esthétique de l’écriture épigraphique tardo-antique et médiévale.